橋口五葉(1881-1921)

電子書籍の発展が目覚ましくなって久しいですが、紙の本は紙の本で捨てがたいものがあります。

その最大の理由は(少なくとも私にとって)、装丁だと思います。

洋書を見たことがあれば分かると思うのですが、日本の本って本当~~~~に装丁が素敵なんです。

本のジャケ買いしたことある人もいるはず。かく言う私がその1人です。

その中で忘れられない装丁が、夏目漱石の『吾輩は猫である』の初版の装丁でした。

もちろん手元に持っている訳ではないのですが、博物館かどこかで見た時に、そのかっこよさにしびれました。

その装丁を手掛けたのが橋口五葉(1881-1921)でした。

ということで、橋口五葉について調べてみました!

装丁画家になるまで

橋口五葉は明治14年(1881)、鹿児島県にて元藩医の三男として誕生しました。

父は骨董好きで四条派の絵を描いたりもし、上の兄二人も絵を嗜み、時には家族で書画骨董談義を繰り広げる、そんな環境で育ちました。

中学を終えると、当時帝大生であった兄たちを頼って上京しました。

鹿児島時代から四条派を学んでいましたが、洋画に興味があったらしく、洋画に転向し白馬会溜池研究所に通います。

その後、予備課程を経て、明治34年(1901)9月、東京美術学校西洋画科本科に入学しました。

成績優秀で特待生にまでなった五葉でしたが、洋画の修行だけではなく、年中草花をスケッチしていたり、それを図案化して校内のコンペに応募して優秀作に選ばれたり、図書室で西欧の図案を模写していたりと、その頃から草花への愛着と図案への興味があったようです。

もう1つ、この後の五葉の画家人生を語るうえで重要なのが、この時代洋画界では浪漫主義が一派をなしていたことです。

浪漫主義画家の藤島武二が東京美術学校の教授でしたし、青木繁も五葉の1つ上の先輩でした。

天平文化を賛美し、古代インドの憧憬する時代の空気とともに、ラファエロ前派の構図やアールヌーヴォーの造形をミックスした作品創りを学んでいきます。

(以下イメージの青木繁とラファエロ前派例に関しては、リンクをクリックすると各作品のオリジナルページが表示されます)

明治38年(1905)に東京美術学校本科を卒業、この後3年間、研究科に在籍することになります。

が、明治40年(1907)の第一回文展で入選するものの、それ以降は落選を重ね、洋画家として大成することはありませんでした。

装丁家として

装丁画家としてのキャリアは、夏目漱石との交流が大きなきっかけとなりました。

五葉の長兄・貢は、夏目漱石が熊本の第五高等学校で教師をしていた時の生徒で、貢が上京した折に再開、交流が始まります。

その中に、貢の元に居候していた五葉も加わり、水彩絵葉書のやり取りや、芸術について語り合うといった密な交流となりました。

また、漱石の推薦により、明治37年(1904)に雑誌『ホトトギス』の挿絵も手掛けるようになります。

そしていよいよ五葉にとって大きな出来事が起こります。

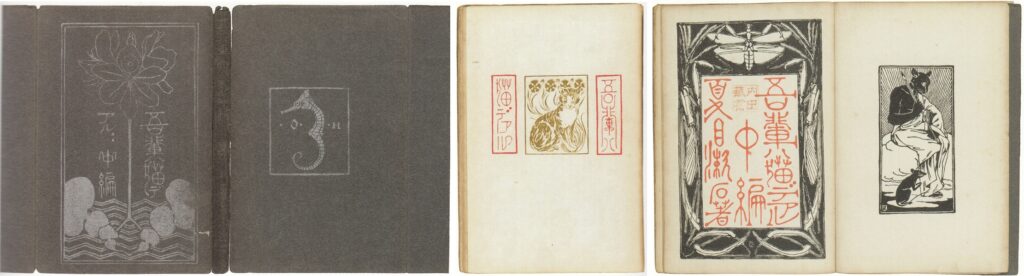

それが『吾輩は猫である』の刊行でした。

まだ五葉が学生であった明治38年(1905)、漱石の依頼により装丁家としてデビューします。

この『吾輩は猫である』の出版は、五葉だけではなく、日本の近代出版にとっても大きな出来事でした。

というのは、『吾輩は猫である』こそが、近代装丁の第一号だったのです。

実は、漱石がイギリス留学したというのが装丁に至らしめたと言えます。

当時のイギリスは、産業革命を謳歌し、出版においても手作業による印刷から、動力印刷へと技術的に大きな進展を遂げていました。

書物の大量生産が始まると共に、版本製本システムも定着しており、漱石は確実にこの製本された本を手に取っていたはずなのです。

これがお隣のフランスへの留学であったならば、事情は違っていたかもしれません。というのは、フランスでは本は仮綴じで出版され、購入した人が製本工房へ製本をしてもらっていたのです。

かくして、漱石の「玉子色のとりの子紙の厚きものに朱と金」という注文通り、初版は表紙は金箔押しの題字に朱色の猫の意匠が施された、美装本が誕生しました。

作りも当時としては画期的なもので、次の通りでした。

- 菊判 (A5判より少し大きなサイズ。縦22cm x 横15cm)

- 上製 (ハードカバーのこと)

- 角背 (書物の背の部分が平らで、表紙の平部分に対して直行している製本様式のもの)

- アンカット (小口側が無裁断)

- カバー付き

こうして出来上がった上編がこちらです。

ここで目を引くのが、原作では『吾輩は猫である』と漢字と平仮名表記なのに、五葉はカタカナ混じりに変えていることです。

これにより読者の注意をひかせる、という、今でいうコピーライターのようなことを行っています。

更に活字ではなくレタリングで個性を出しているのも目を引きます。

猫も猫と人間に合体させた形で、人形のようなものを掴んでいるのが、作品の中の猫の人間臭さを表現しているかのようです。

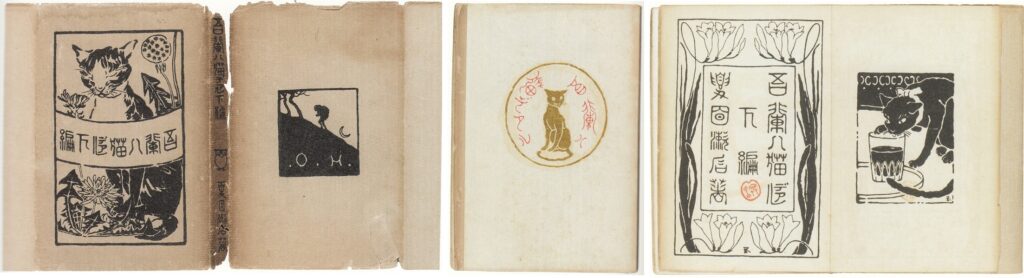

五葉は続けて中編、下編も装丁を手掛けます。

その後も漱石の主要な本『虞美人草』や前期三部作の『三四郎』『それから』『門』、後期の『彼岸過迄』『行人』などを手掛けます。

漱石以外にも森田草平、鈴木三重吉、森鴎外、永井荷風、谷崎潤一郎、泉鏡花などの装丁も行いました。

すごいのが、それぞれの本に合わせてテイストを変えていっていることです。

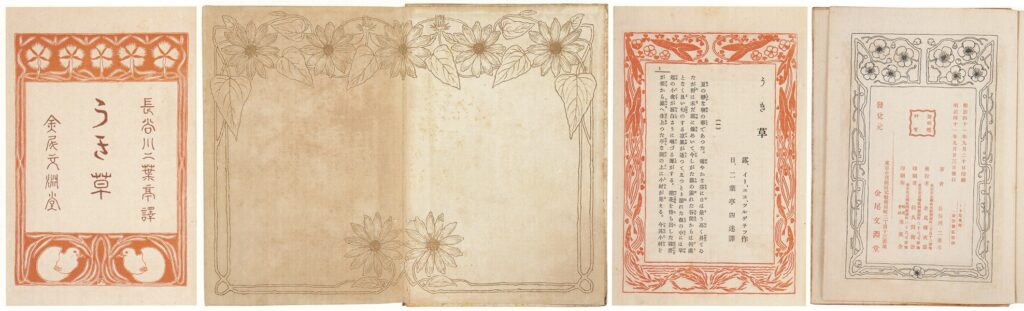

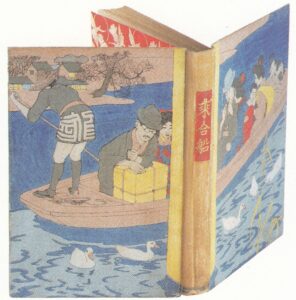

『浮草』

ツルゲーネフ著

長谷川二葉亭訳

明治41年(1908)

『銀鈴集』泉鏡花著 明治44年(1911)

表紙

見返し

『乗合船』泉鏡花著 大正2年(1913)

表紙刷見本

五葉は装丁について、普通の絵画とは異なり、装丁特有の工夫が必要であることを説いています。

製本装幀の最も美術的なる物は、装幀家が材料に支配されずに、むしろ材料を善用して其芸術的目的をよく表現した物にある。

そして個人的の強い表現も出来る故に、装幀家は自分の趣味を表現する為めには製本の形、綴じ方、背表紙との関係や、文字と画或は模様の関係、それから材料即ち皮とかクロース紙等を使用する事や、製版印刷の関係等を注意して善用しなければならぬ。そして芸術的な仕事は出来るのである故に、製本装幀と云う事は小さな事の様でも、装飾的な形式に依って自己の芸術を表現する事が、自分の最も便利な表現法と経験している。

「美術新報」1913年3月号、画法社(句読点、改行は読みやすいように編集しました)

『乗合船』の背を柱にするという面白い意匠は、本だからこその表現と言えるでしょう。

装丁以外の仕事

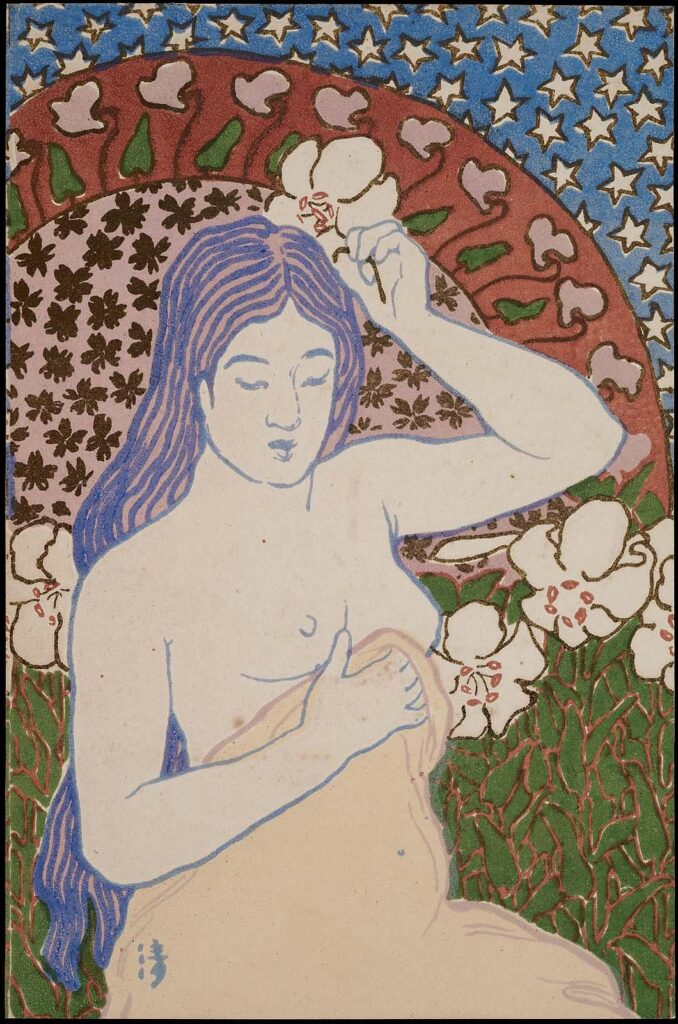

五葉は、同時期に装丁の他に素敵な作品を残しています。

絵葉書

明治33年(1900)に私製品が認可されたのをきっかけに、明治末に絵葉書ブームがおこります。

学生だった五葉もたくさんの絵葉書を残しており、製品化されたものもありました。

ここでも五葉の優れたデザイン性が見られます。

(画像クリックで大きな画面になります)

ポスター

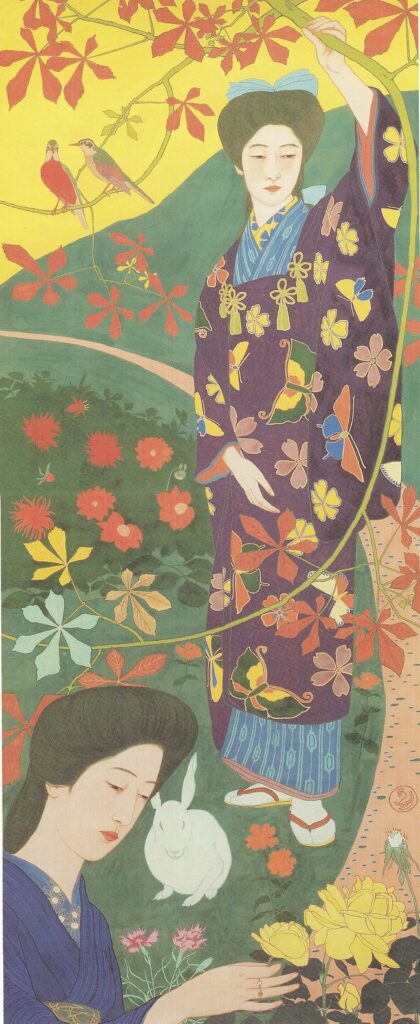

明治44年(1911)、三越呉服店が懸賞広告を募集した際に、五葉はこの《此美人》を描いて、見事一等を獲得します。賞金は当時では破格の1千円。

それまで油彩画の複製が当たり前だったポスターに対して、広告に必要な視認性を備えたこの図案は、ポスター界を一新するくらいのインパクトを与えました。

アールヌーヴォー的な図案でありながら、元禄模様の着物を着た当世美人を描くという、まさに西洋と和物のミックスというのは、装丁でも見られる、五葉の一環としたスタイルと言えるでしょう。

日本画

ポスター《此美人》が好評を博した翌年の明治45年(1912)、五葉は无声会という、若き日本画家たちによって結成されたグループに参加します。

当時は装飾美術の関心も高まっていたので、五葉としても新たなことにチャレンジする場としても魅力的に見えたのでしょう。

无声会十二回展に、なんと7点も作品を出展しており、そこからも五葉の意気込みが感じられます。

右の《黄薔薇》もその1点です。

これでもか!というほどの装飾性に富んだ作品で、日本画という枠にまったく当てはまらずに挑戦しようとしていた跡が見られます。

しかし、あまり評判は良くなかったようでした。

この頃から病気がちになったのもあり、五葉は洋画や日本画から離れて、新たなジャンルに転向することになりました。

新版画の世界へ

五葉が次に向かった先こそが、木版画の世界でした。

五葉は東京美術学校の学生の頃から浮世絵へ強い関心を持っていました。

浮世絵への関与はまず研究者としてで、大正3年(1914)に「広重の版画に就て」という論文を発表します。

開国以来、浮世絵は日本国内で、というよりも外国人に非常に関心を持たれていました。

そうした外国人相手に浮世絵商もあったくらいでした。

その一人、渡邊庄三郎は、浮世絵がどんどん廃れていくことを憂えて、自ら版元になって浮世絵の再興を目論見ます。こうしてできたのが、「新版画」と呼ばれる新しい木版画のジャンルでした。

庄三郎が、手を組む最初の日本人として声を掛けたのが五葉でした。

五葉は論文を書く上で、庄三郎の店に顔を出していたので、二人は知らない仲ではなかったのです。

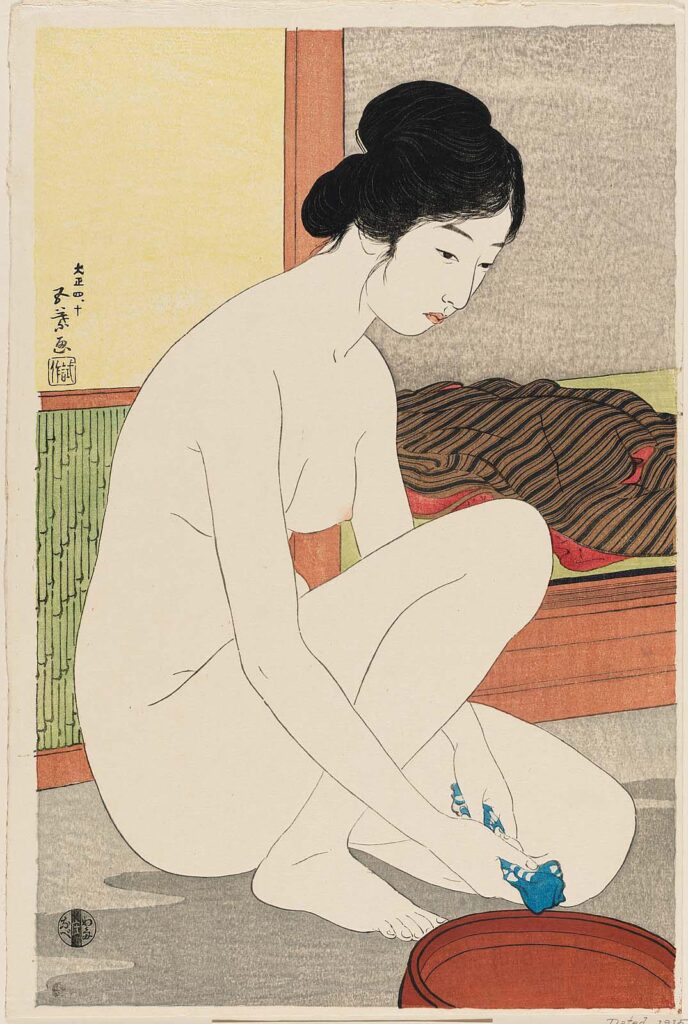

こうしてできたのが《浴場の女》(大正4年(1915))でした。

残念ながら、五葉はこの出来にあまり満足がいっていなかったようで、この1作だけで庄三郎の元を去ります。

そして翌年より自分で工房を持ち、職人を抱えて、庄三郎のように彫り摺りを監督して新版画制作を行いました。

因みに、庄三郎と芸術に関して意見は合いませんでしたが、庄三郎は五葉に摺師や彫師を紹介したりと、まったくの喧嘩別れではなかったようです。

こうして出来上がったのが大正7年(1918)の《化粧の女》や《耶馬渓》などでした。

更に大正9年(1920)には、10点もの木版画を完成させます。

その中での代表作が《髪梳ける女》です。

なんとこの版画、アップルの創業者スティーブ・ジョブズも所有しており、1984年のマッキントッシュの発表セレモニーではこの作品が使用されたらしいです!

新版画という新境地で、ますます芸術性を高めていった五葉ですが、大正10年(1921)の2月に、前年にかかっていた流感が中耳炎を招き、脳膜炎を併発して、39歳という若さで亡くなってしまいます。

病室には《髪梳ける女》を貼り、次の構想を練っていたということなので、その早逝は非常に惜しまれます。

最後に

いかがだったでしょうか?

洋画を学びつつも、最終的に新版画へ到達した五葉。

それは、当時皆が夢中になっていた奥行きのある洋画ではなく、五葉が生涯かけて追求していった平面性に対する結論のように思います。

日本古来のものに固執せず、だからといって西洋にかぶれるでもなく、うまく双方を取り入れつつ発展させていった五葉だからこそ、彼の作る「新版画」がどう高まっていくのかを見たかったという意味でも、道半ばで終わってしまったのが惜しまれます。

最後に参考にした書籍などを紹介します。

書籍の画像クリックで、Amazonのサイトへアクセスできます。

『橋口五葉-装飾への情熱』

西山純子著 東京美術 2015年

たぶん唯一と言っていいだろう、橋口五葉の本。

橋口五葉の作品がオールカラーでふんだんに紹介されているので、大変満足度の高い本です。

装丁された本の見せ方が立体的で、装丁の素敵さが再現されているところもポイント。

『画家のブックデザイン 装丁と装画からみる日本の本づくりのルーツ』

小林真理著 誠文堂新光社 2018年

ふんだんに本の写真が載っていて、眺めているだけで楽しい。

解説は短いけれども、それのフォントも雰囲気が合っていて、さすが装丁に関する本、という感じ。

本の装丁も芸術だなというのが実感できる本。

『最後の版元 浮世絵再興を夢見た男・渡邊庄三郎』

高木凛著 講談社 2013年

新版画を興した渡邊庄三郎についての本。

彼の並々ならぬ情熱が感じられてすごい。

文章もそんなに固くないので読みやすかったです。

橋口五葉の版画や絵葉書は、ボストン美術館がたくさん所蔵しているようで、この記事に載せたのもボストン美術館の下記サイトから取得しました。

コメント